|

LA

BATHYTHERMIE

|

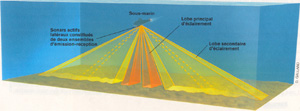

Exemple

de bathythermie. La propagation des ondes sonores (sonar) dans l'eau.

|

Bathythermie

? Phénomènes de réfraction quand l'onde sonore rencontre le

"dioptre" constitué par la différence de température entre deux

couches d'eau ; différence qui peut être importante en quelques mètres

seulement.

La mer n'étant

pas un milieu homogène - elle est établie par couches présentant des différences

brusque de température - les ondes sonores peuvent être déviées selon un

trajet qui trompe sur la distance et la profondeur réelle, voire parfois la

direction de l'adversaire. ( De nos jours encore, la "bathythermie"

est un problème mal résolu). Par ailleurs l'emploi du sonar en mode actif

alerte le sous-marin ennemi. On passera donc aux dispositifs permettant soit

l'emploi en mode actif, soit en écoute passive qui reste - et de très loin -

le plus utilisé.

La

bathythermie telle qu'elle est expliquée sur le FORUM de ZONE SOUS-MARINS.

(avec tous nos

remerciements à S640, S613, Z13, François, Dargaart, Pierrot, The fusible et

tous les autres...)

|

D'ailleurs une petite

question a 100 balles:

Combien de profils bathythermiques existe-t-il? (ça conditionne l'écoute

et le moyen au submersible d'exploiter la situation tactique).

|

|

| |

Mes seuls souvenirs en matière de bathy, 3 profils :

- à gradient positif

- à gradient négatif

- mixte |

|

Pour les bathy ok,

mais il faut différencier la zone d'exercice : Méditerranée ou

Atlantique, petits fonds, talus ou grands fonds, profondeurs de la

couche (thermocline), etc. |

|

| |

Oui, bien sûr, c'est

pourquoi compte tenu de la médiocrité de mes souvenirs, je ne me suis

pas mouillé à rapprocher les profils d'un type de propagation

particulier.

Le défaut de nos bathys (avant les années 90) est qu'elles ne

portaient que sur les 300 premiers mètres (immersion), après il

fallait se fier aux abaques et au "pif", mais il est évident qu'une "mike"

avec un fond de granit à 500 m ou une vase à 3000 m, ça n'a pas le même

répondant. D'ailleurs il serait intéressant, pour la petite histoire

d'avoir une idée de la saison lors de la prise de "l'alfa" à 6500 km (

l’Alpha = SNA soviétique entendu à une distance de 6 500 km, ce qui

représente un exploit dans les anales)... |

|

La prise de contact

d'un alfa à 6 500 km, pourquoi pas, mais cela ne dit pas qu'ils aient pu

élaborer des éléments but sur ce contact.

Mais, comme je l'ai dit dans un autre message, le SLASM français nous

avait chopé à 550 km et avait donné une cinématique suffisante pour nous

envoyer un patmar (aéronef de patrouille maritime dans ce cas configuré

ASM) sur la tête! |

|

| |

Pour parler de la

bathy, je me souvient de l'écran installé au-dessus de la table à carte

(disposition existante sur les SMD type Narval dans les années 80)

et que certain appelait le bathycélérimètre et qui donnait une

photographie à un instant T de la possibilité de la propagation des

ondes sonores sous l'eau. La seule difficulté était qu’en règle générale

les couches libres se trouvaient plus basses que nos possibilité de

plonger (j'étais sur les narval à Lorient). Ce qui me fait réagir c'est

la détection d'un alpha à 6 500 km: le détecté et le détecteur s'étaient

donné rendez-vous ou quoi? Cela me semble irréaliste car dans un rayon

de 6 500 km en Atlantique, il y a énormément de monde, du monde

sous-marin (au moins une trentaine de bateaux), du monde de surface (là

on ne compte plus) et du monde civil (on compte encore moins). Je suis

plutôt de l'avis de S613, 550 km me parait être raisonnable et avec de

quoi s'en servir utilement si le bestiau se situe pas trop loin des

côtes ou tout proche d'une flotte ASM ou d'un autre sous-marin. Sinon où

est l'intérêt? |

|

Juste un petit rappel

pour fixer les esprits, l'histoire de l'Alfa ce trouve sur la page 1 du

topic "sonar" (voir le forum de ZONE SOUS-MARINS). Moi aussi, ça

m'a fait drôle grand j'ai lu ça. Mais présenté par Pepell comme ça,

pourquoi pas ! Après tout, le père clancy (En langage sous-marinier

père clancy = Tom Clancy, l’auteur d’Octobre rouge. Ndwm) nous vend

bien des détections "SOSUS" (SOSUS = barrières de microphones

sous-marins fixes installés par les américains pendant la guerre froide)

à travers tout l'Atlantique et puis d'autres sons de cloches me sont

venus pour confirmer "qu'il y avait bien eu un petit quelque chose" mais

sans précision....

Maintenant attention, avoir une détection et en tirer des éléments ça

fait 2. Comme je pense qu'on ne sera jamais affranchi des détails...

Mais à mon idée cette détection a du être confirmée par d'autres

sources. Et oui, en matière de propagation on est plus à une aberration

près ! Combien de détections non identifiées n'avons nous pas eu et

combien de fois étions-nous sourds comme des pots ? Qui se souvient d'un

certain 800 t (SMD type Daphné) de Lorient avec le périscope plié

et de son cousin Agosta à Toulon avec un périscope qui indiquait une

direction mal définie et de la filaire d'un "Narval" toulonnais ramassée

dans les hélices du "Foch". Bref ! J'arrête, car des comme ça on en a

tous 3 caisses derrière nous... Mais juste pour dire que la propagation

même si on connaît parfaitement la théorie, c'est comme la météo, il

n'arrive jamais rien de ce qui est prévu !!!!! |

|

| |

Je réponds en retard sur les types de profils

bathythermiques. Il en existe 6 en tout:

INDIA : profil isotherme en température, caractéristique de la

Méditerranée l'hiver.

MIKE : profil isotherme de la surface jusqu'à une faible profondeur, on

parle alors de chenal de surface pour cette "petite" isothermie.

CHANGE ou CHARLIE : profil MIKE avec un léger réchauffement en surface

appelé "effet d'après midi".

NOVEMBER : profil avec un gradient négatif de température en surface (

caractéristique des saisons chaudes ou des zones intertropicales).

PAPA et ANTIMIKE : ce sont des profils avec des gradients de

températures positifs en surface donc "éphémères". Ils sont

caractéristiques des zones de fonte de glace ou des sorties de grands

fleuves (Amazone, Brahmapoutre, Ganges).

|

|

Je te confirme

l'enregistrement d'un Alpha russe en essais de vitesse à la distance de

6500 km... Ca a l'air incroyable, mais les raies du réacteur étaient

caractéristiques. Par contre, à part les raies et l'azimut, la distance

exacte relève de la plus pure spéculation puisque c'est un recoupage

avec les archives de la marine soviétique (une fuite quoi, la crainte

des sous-mariniers !). Ah oui ! C'est la détection d'une oreille

américaine de poste sonar fixe en interception vers le Nord et l'Ouest

dans le Pacifique... |

|

|

Je ne

savais pas qu'on en avait sortie une nouvelle particulière à la dorsale

Atlantique ( il est question d’un profil bathythermique). Sais-tu si les

courants chauds de surface (Gulf Stream) et froid (celui du fond qui ce

déplace du nord au sud et dont j'ai oublié le nom), sont pris en compte

? |

|

Les profils

bathythermiques servent au sous-marin lors du choix de l'immersion la

plus « ad hoc » pour la détection passive et active (afin de ne pas se

faire repérer, les couches d'eau servant alors de camouflage), mais le

sous-marin doit aussi gérer sa vitesse (les auxiliaires sont bruyants),

son inclinaison, bref c’est un peu compliqué. |

|

|

Décrire des profils

types ça sert car avec un profil type on peut se représenter rapidement

les propagations.

Par exemple avec une bathy november on sait que les bruits émis en

surface vont avoir tendance à plonger (donc l'influence du type de fond

grandi) par ailleurs les rayons vont avoir tendance également à se

concentrer dans des "zones de résurgences" favorables à la détection.

Les types de bathy ne changent pas rapidement, en fait les températures

n'évoluent que lentement dans le temps par rapport aux températures de

l'air. Connaître les types de bathy est donc important pour chercher les

meilleures immersions d'écoute ou de refuge. |

Le type de profil

sert aussi, compte tenue des antécédents météo, pour la chasse en

surface.

Si tu es sur un sol océanique profond, en granit, avec peu de couches à

changement de température (mettons... au hasard... 2?), quand tu fais

mouiller un barrage de bouées en combinaison avec un sonar remorqué, tu

essais à partir du profil de propagation dans l'eau pour tenir le

contact le plus longtemps possible et tenter de voir où se trouve

physiquement le sous-marin. Un grand jeu de chat et de la souris ou le

perdant meurt... Boum ! |

|

En

effet, l'inertie thermique des mers et des océans ainsi que les

concentrations biologiques quasi constantes donnent toute leur utilités

aux bathys préprogrammées. Cela permet de ne pas foncer vers l'inconnu

et ainsi d'adapter sa stratégie en conséquence. |

|

Je

pense que le profil est différent si l'on est en zone océanique ou en

zone côtière. Quel est l'ordre de cette différence? |

|

| |

En zone côtière, une

liste non exhaustive de différences :

1. présence proche du fond donc phénomène de réflexions (fond rocheux ou

sableux plats), de diffraction (zones rocheuses), d'absorption (vases)

2. un trafic maritime nettement plus intense

3. de TRES nombreux biologiques

4. avec les courants, des effets de loupe ou de "mur" du à la suspension

dans l'eau de particules (limons aux estuaires par exemple)

5. variations de températures plus fréquentes (moins de fond = eau plus

chaude si le temps le permet ou plus froide)

6. problèmes de tenue d'immersion à cause des courants marins souvent

nettement plus gênants sur les hauts plateaux océaniques près des côtes

(j'ai un souvenir effrayant d'un enregistrement d'un SM qui se plante au

Gulf Stream) |

|

Pierrot a raison on

peut voir jusqu'a 6 types de profils mais seuls trois grands types sont

généralement modélisés avec des variantes de fonds (résurgence et ou

convergence)

la bathy India ou isocélère est caractéristique de l'Atlantique

nord en hiver 30% du temps et environs 20% du temps en méditerranée

occidentale. La couverture est uniforme avec une dispersion d'énergie.

Les sonars de coque actifs ont une bonne portée s'il existe un chenal de

surface (état de mer inférieur à 3). C'est une bathy très sensible aux

variations météo. Par vent froid elle se transforme en Papa (positive)

et par beau temps en November

la bathy november à gradient négatif très fort dans les 50 premier

mètres, 30% du temps en Atlantique et 40% en Méditerranée. Il existe une

possibilité de résurgence si le fond est supérieur a 2000 mètres et s'il

y a un excès de célérité > à 9 ms la résurgence se situe à environ 30km

en Méditerranée et 70 km en Atlantique

La bathy Mike. Il s’agit d'une couche isotherme au dessus d'une

couche à gradient négatif bathy courante 40% du temps en Atlantique

et Méditerranée, chenal de surface si l'immersion de la couche >

à 30 mètres. Il y a résurgence autour de 40km en Méditerranée et

70 km en Atlantique.

Le problème de détection

Une fois le trajet des « rayons » sonores connu, la détection est

conditionnée par le bilan énergétique dans lequel intervient les termes

suivants:

Pertes de propagation

Au cours de son trajet, l'énergie des rayons subit une atténuation due:

-à la divergence géométrique

-à l'absorption

-le cas échéant aux réflexions sur le fond et la surface.

le bruit

le bruit est tout ce qui gêne la détection. il a trois composantes:

le bruit ambiant

c'est le bruit du milieu créé essentiellement par:

le trafic maritime

le mouvement de la mer et de sa surface

les condition météo en surface, notamment la pluie

l'activité biologique.

le bruit propre c'est le bruit généré par le porteur et qui gêne

la détection:

-bruit d'auxiliaires

-bruits d'origine électrique

-bruits d'origine hydrodynamique: écoulement, cavitation, etc.

Le bruit propre augmente avec la vitesse

Le réverbéré , n'affectant que les sonars actifs. Une partie de

l'énergie émise est diffusée par l’hétérogénéité du milieu, de la

surface ou du fond et renvoyé vers le récepteur.

Ce qui donne l'équation des sonars:

SIGNAL RECU-BRUIT+GAIN>SEUIL DE DETECTION |

|

| |

Utilisation de la bathy en lutte anti navire

Principe: les prédictions de portées permettent de choisir l'immersion

du sous-marin en fonction de l'objectif recherché.

Le sous-marin utilise sa mobilité verticale pour profiter des

dissymétrie du champs sonore. Cela se traduit par le choix des

immersions suivantes:

- immersion d'approche

- immersion de franchissement de l'anneau de résurgence

- immersion de dérobement

- de même, pour la préparation de la reprise de vue, il choisit

l'immersion la plus favorable à la détection des bruiteurs.

en MIKE le sous-marin approche à grande immersion, détermine la

cinématique au-delà de la résurgence, franchit celle ci en inclinaison

nulle et le plus rapidement. Puis, redescend dans la cuvette de

non-détection. Contrôle en permanence la distance par apport à sa cible

pour ne pas retomber dans la résurgence ni s'approcher de la zone de

portée directe.

Son attaque se produit à l'immersion périscopique. Si pas de chenal de

surface, c'est favorable au sous-marin. Dérobement dans la couche.

en november l'approche et le franchissement sont identiques à

mike. Attaque à l'immersion périscopique. Très favorable au sous-marin.

Dérobement en profondeur si nécessaire.

En India la détection étant continue, l’approche se fait le plus

profond possible. L'attaque à l'immersion périscopique n'est possible

que si la mer est formée.

Voila c’est fini, j'ai quand même utilisé mes vieux cours de patron pour

ne pas raconter trop de bêtises!!!

|

|

Effectivement d'après

des études, l'influence des bathys par petit fond (<200m), devient

négligeable par rapport aux autres phénomènes. On peut citer dans

l'ordre d'importance, le type de fond, les bruits et son anisotropie

(ses variations en fonction des azimuts), l'inclinaison du fond (montant

ou descendant) avec des phénomènes de concentration de l'énergie.

D'autre part par petit fond on est souvent en présence phénomène

océanographie de petite échelle j'en citerai quelques uns:

- front thermohalin (sortie des estuaires)

- upwelling (remontée d'eaux froides du fond le long des côtes sous

certaines conditions de vent

- front de marée

- phénomène de marée interne (variation d'immersion de la thermocline

avec les mouvements de masse d'eau des marées)

- phénomènes de tourbillons (chaud ou froids)

Tous ces phénomènes ont un impact sur la bathy mais aussi sur l'activité

biologique (en général ses zones sont des zones riches en activité

biologique). Et qui dit beaucoup de poissons dit beaucoup de trafics car

beaucoup de pêchous!!! |

|

Sur une zone géographique

donnée l'environnent est le même pour tous les protagonistes.

L'aéronef dispose en des moyens suivants:

bouées passives posée en barrage sur plusieurs kilomètres, l'immersion

d'écoute est fixe ou réglable selon le type de bouée et la portée est en

fonction de la bathy.

Bouées actives, fonctionnent sur le même principe qu'un sonar de coque

d'un escorteur ASM, mais la aussi la profondeur d'émission est modulable et la

portée sujette à la bathy.

Les bouées ont une durée de vie limitée (quelques heures et non récupérables,

sauf par les pêcheurs)

Le détecteur d'anomalie magnétique (MAD) qui mesure la variation du

champs magnétique occasionné par la présence d'un sous marin sur la zone.

L'aéronef doit voler a basse altitude et ne donne qu'une indication de

présence pas de position précise.

Le sous marin doit pour éviter de perturber le champs magnétique prendre un

cap le plus près de nord magnétique possible (mais dépend de la taille du sous

marin) et ou plonger profond

Le renifleur de gaz d'échappement quand on cherche un sous marin au

schnorchel.

Le FLIR camera infrarouge qui peu détecter de jour comme de nuit un

sous marin jusqu'a 50nq (totalement passif donc très dangereux pour un

sous-marin)

Le radar à compression d'impulsion moyen quasi absolu contre lequel les

sous-marins n'ont presque aucun préavis de détection.

Les aéronefs ne cherche pas au hasard mais ont des quadrillages de zone

établis selon le type de menace et la taille géographique de la zone de

recherche.(mais cela est classifié)

Et si oui, donc la technique d'évasion pour un sous-marin serait différente

aussi, non?

Les techniques d'évasions du sous marins sont quasi identiques , mais lorsque

l'on voit un PATMAR dans le périscope il est grand temps de faire un 55 mètres

rapide avec -30 degré d'assiette!!!

|

Pour ce qui est des PM, je confirme que des zones plus ou moins larges

sont affectées et elle-même découpées en petits secteurs de recherche

d'environ 10 km sur 10 km (pour les Orion du moins, pas pour les

Atlantique mais bon, on va pas vendre la mèche !!)

Sinon, question subsidiaire, compte tenu de la différence de maniabilité

entre nos chers petits SNA et les monstres américains, je crois deviner

qui a le plus de chances d'échapper à la torpille. Quelqu'un à quelque

chose à ce sujet ?

|

FIN

_________ _________ _________

LA

CAVITATION

| Bel

exemple de cavitation

|

|

cavitation

= formations de cavités

remplies de vapeur ou gaz dans un liquide en mouvement

Ce mot décrit un phénomène complexe existant sur les hélices des sous-marins.

|

CAVITATION

La

cavitation décrit le phénomène d'oscillation radiale d'une bulle de gaz

et/ou vapeur dans un liquide. Historiquement, le problème remonte à l'érosion

des hélices de bateau, dont Lord Rayleigh (qui a donné son nom à une équation

différentielle régissant le mouvement) a montré qu'elle était due à la

formation et croissance explosive de bulles de vapeur en présence d'une dépression

(résultant d'un effet Bernoulli), suivie d'une implosion violente. Une telle

implosion, souvent supersonique, peut engendrer une onde de choc sphérique

dans le liquide, ainsi que des jets de liquides en présence d'une paroi

solide.

|

| Parallèlement

à cette "cavitation hydrodynamique", la dépression responsable de

la croissance explosive de la bulle peut être provoquée par un champ

acoustique de forte puissance (provoquant des pressions négatives dans la

phase de raréfaction). On parle alors de cavitation acoustique. |

Cavitation à bulles

Cavitation à bulles

|

Cavitation à poches

Cavitation à poches |

Comment

repousser les limites de fonctionnement des pompes, turbines, hélices de

navire ou de sous-marin, moteurs cryogéniques de fusées... sans contraindre

le liquide qui les traverse à se rompre, "à caviter" ?

Pourquoi un liquide qui coule trop vite se fracture-t-il en donnant naissance

à des cavités gazeuses ? Comment prévoir et maîtriser les conséquences néfastes

qu’engendre le développement de la cavitation dans les installations

hydrauliques ? Comment une simple bulle de vapeur peut-elle, en implosant,

endommager les matériaux les plus résistants ? Voila les questions qui

se posent lors de la construction d'un bateau.

|

|

Cavitation à tourbillons

Cavitation à tourbillons

|

En

hydrodynamique navale, la cavitation altère les performances des systèmes

propulsifs induit des vibrations, provoque l'érosion des parties tournantes et

rayonne du bruit qui pénalise la discrétion acoustique d'un bateau. Les

recherches sur la cavitation doivent permettre d'augmenter les performances des

propulseurs et de limiter les effets indésirables de la cavitation. Parmi les

différents types de cavitation qui peuvent exister sur une hélice, l'action de

recherche s'intéresse à une étude de la cavitation par poche attachée se développant

sur des surfaces portantes. Actuellement, la recherche est orientée vers l'étude

du comportement instationnaire des poches. Ce comportement très pénalisant en

termes de bruit, de vibration et d'érosion, est encore mal connu. Pour mener

ces études, un profil d'aile a été spécialement fabriqué. Il est équipé

d'un réseau de capteurs de pression pariétaux permettant d'analyser la

structure spatio-temporelle des poches de cavitation. Ces études sont couplées

à celles des coefficients hydrodynamiques qui permettent d'analyser l'influence

du caractère instationnaire des poches sur les performances hydrodynamiques du

plan porteur.

Un

mélange des trois CAVITATIONS. Un

mélange des trois CAVITATIONS.

|

La pompe

hélice carénée des SNLE NG français. |

|

|

SNA type RUBIS

|

|

Sonar et sondeur |

|

|